뉴스

[한겨레 2006-12-10] 조용필조차도 일본에선 ‘트로트 가수’

2006.12.11 02:45

| 신문사 | |

|---|---|

| 기사 날짜 |

조용필조차도 일본에선 ‘트로트 가수’

한국 팝의 사건·사고 60년 (71) 1980년대, 일본으로 간 한국가수와 한국가요

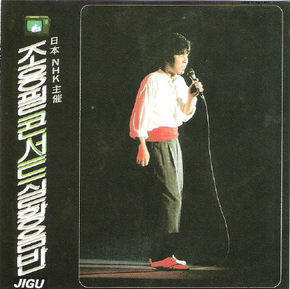

» 1983년 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연한 조용필의 실황음반

» 1983년 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연한 조용필의 실황음반

1980년대 후반 한국에 체류했던 저명한 재일교포 작가 강신자(일본명 교 노부코)는 한국 대중음악의 현실을 가까이서 접하면서 ‘놀랐다’고 표현하고 있다. 그전까지 일본에 살면서 한국 대중음악에 대해 그녀가 알고 있던 것은 엔카(트로트)가 거의 전부였기 때문이었다고 밝히고 있다. 즉, 한국 대중음악에 엔카(트로트) 이외의 장르가 존재한다는 사실을 직접 체험하고 새삼스럽게 놀란 것이다. 이는 비단 강신자 개인의 경험이 아니다. 1990년대 중반까지 보통 일본인들은 ‘한국가요=엔카(트로트)’라는 등식을 가지고 있었다고 해도 지나친 말이 아닐 것이다.

이런 편향된 시각은 1980년대 한국을 대표하는 가수인 조용필의 경우에 대해서도 크게 다르지 않다. 한국에서 조용필이 몇 곡의 트로트곡을 부르기는 했어도 그를 ‘트로트 가수’로 정형화하기는 힘들다. 하지만 일본인들에게 조용필은 ‘엔카 가수’로만 알려져 있다. 1983년 5월 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연을 치른 뒤에도 이런 이미지는 변하지 않았다. 아니 오히려 더 강화되었다는 것이 정확한 표현일 것이다. 이 공연 이후 일본에서 조용필의 이름을 모르는 사람은 거의 없게 되었지만, 그의 대표곡은 여전히 <돌아와요 부산항에>였기 때문이다.

1983년 가을 이 곡은 일본어로 번안(혹은 개사)되어 아츠미 지로, 미카와 겐이치, 히노 미카, 기타하라 미레이, 야마구치 아카리 등 수많은 가수가 <부산항헤카에레(釜山港へ歸えれ)>라는 타이틀의 음반(싱글)을 발표했다. 대체로 ‘엔카 가수’로 부를 수 있는 사람들이다. 한국 가수로는 조용필 본인, 그리고 그 전부터 일본에서 활동하고 있던 이성애가 일본어 가사로 레코딩해 음반으로 발표했다. 운좋게 발견한 한 통계에 따르면 아츠미 지로의 음반이 80만장, 조용필의 음반이 26만장, 이성애의 음반이 20만장 판매되는 등 전부 150만장이 판매되었다고 하니 가히 1983년의 ‘한국가요 붐’이 어땠는지를 상상할 수 있다.

그런데 따지고 보면 한국 가수가 일본시장의 문을 두드린 것은 오랜 역사를 갖는다. 그 가운데 이성애, 계은숙, 김연자 등이 ‘엔카 가수’로 성공을 거두었다는 사실은 ‘자세히는 모르지만 그렇다더라’는 여론을 형성하기에 충분했다. 역으로 말한다면, 일본의 연예계에서 한국 가수가 성공하기 위해서는 엔카 가수가 ‘되어야 한다’는 것을 의미하는 것이 아닐까. 엔카/트로트 이외의 한국가요(및 가수)가 일본으로 건너가서 활동한 경우가 없지는 않지만, 이에 대한 이야기가 그리 많지 않은 걸 보면 나의 질문이 크게 잘못된 것은 아닐 것이다.

돌이켜 보면 ‘1983년 가을’은 (옛)소련 영공을 침범했다는 이유로 대한항공 민항기가 요격당하고, 미얀마(버마) 아웅산에서는 한국 정부의 수뇌가 폭탄 테러를 당하는 등 한반도를 둘러싸고 살벌한 국제정세가 조성되던 때였다. 이때 일본에서는 ‘한국 엔카도 괜찮네’라고 생각하면서 한국가요를 소비하고 있었던 셈이다. 이렇게 소비하는 방식이 ‘잘못된 것이다’라고 단정할 수는 없겠지만, 당시 일본의 주류 사회에서 한국은 ‘정치적으로 불안하고 위험한 나라, 문화적으로는 노스탤지어의 원천’ 이상의 의미는 없었던 것 같다. 하긴 최근의 한류(韓流)도 이런 점에서는 뭐가 그리 다르랴.

신현준/대중음악평론가

한국 팝의 사건·사고 60년 (71) 1980년대, 일본으로 간 한국가수와 한국가요

» 1983년 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연한 조용필의 실황음반

» 1983년 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연한 조용필의 실황음반 1980년대 후반 한국에 체류했던 저명한 재일교포 작가 강신자(일본명 교 노부코)는 한국 대중음악의 현실을 가까이서 접하면서 ‘놀랐다’고 표현하고 있다. 그전까지 일본에 살면서 한국 대중음악에 대해 그녀가 알고 있던 것은 엔카(트로트)가 거의 전부였기 때문이었다고 밝히고 있다. 즉, 한국 대중음악에 엔카(트로트) 이외의 장르가 존재한다는 사실을 직접 체험하고 새삼스럽게 놀란 것이다. 이는 비단 강신자 개인의 경험이 아니다. 1990년대 중반까지 보통 일본인들은 ‘한국가요=엔카(트로트)’라는 등식을 가지고 있었다고 해도 지나친 말이 아닐 것이다.

이런 편향된 시각은 1980년대 한국을 대표하는 가수인 조용필의 경우에 대해서도 크게 다르지 않다. 한국에서 조용필이 몇 곡의 트로트곡을 부르기는 했어도 그를 ‘트로트 가수’로 정형화하기는 힘들다. 하지만 일본인들에게 조용필은 ‘엔카 가수’로만 알려져 있다. 1983년 5월 일본 엔에이치케이홀에서 성공적으로 공연을 치른 뒤에도 이런 이미지는 변하지 않았다. 아니 오히려 더 강화되었다는 것이 정확한 표현일 것이다. 이 공연 이후 일본에서 조용필의 이름을 모르는 사람은 거의 없게 되었지만, 그의 대표곡은 여전히 <돌아와요 부산항에>였기 때문이다.

1983년 가을 이 곡은 일본어로 번안(혹은 개사)되어 아츠미 지로, 미카와 겐이치, 히노 미카, 기타하라 미레이, 야마구치 아카리 등 수많은 가수가 <부산항헤카에레(釜山港へ歸えれ)>라는 타이틀의 음반(싱글)을 발표했다. 대체로 ‘엔카 가수’로 부를 수 있는 사람들이다. 한국 가수로는 조용필 본인, 그리고 그 전부터 일본에서 활동하고 있던 이성애가 일본어 가사로 레코딩해 음반으로 발표했다. 운좋게 발견한 한 통계에 따르면 아츠미 지로의 음반이 80만장, 조용필의 음반이 26만장, 이성애의 음반이 20만장 판매되는 등 전부 150만장이 판매되었다고 하니 가히 1983년의 ‘한국가요 붐’이 어땠는지를 상상할 수 있다.

그런데 따지고 보면 한국 가수가 일본시장의 문을 두드린 것은 오랜 역사를 갖는다. 그 가운데 이성애, 계은숙, 김연자 등이 ‘엔카 가수’로 성공을 거두었다는 사실은 ‘자세히는 모르지만 그렇다더라’는 여론을 형성하기에 충분했다. 역으로 말한다면, 일본의 연예계에서 한국 가수가 성공하기 위해서는 엔카 가수가 ‘되어야 한다’는 것을 의미하는 것이 아닐까. 엔카/트로트 이외의 한국가요(및 가수)가 일본으로 건너가서 활동한 경우가 없지는 않지만, 이에 대한 이야기가 그리 많지 않은 걸 보면 나의 질문이 크게 잘못된 것은 아닐 것이다.

돌이켜 보면 ‘1983년 가을’은 (옛)소련 영공을 침범했다는 이유로 대한항공 민항기가 요격당하고, 미얀마(버마) 아웅산에서는 한국 정부의 수뇌가 폭탄 테러를 당하는 등 한반도를 둘러싸고 살벌한 국제정세가 조성되던 때였다. 이때 일본에서는 ‘한국 엔카도 괜찮네’라고 생각하면서 한국가요를 소비하고 있었던 셈이다. 이렇게 소비하는 방식이 ‘잘못된 것이다’라고 단정할 수는 없겠지만, 당시 일본의 주류 사회에서 한국은 ‘정치적으로 불안하고 위험한 나라, 문화적으로는 노스탤지어의 원천’ 이상의 의미는 없었던 것 같다. 하긴 최근의 한류(韓流)도 이런 점에서는 뭐가 그리 다르랴.

신현준/대중음악평론가